撰文:李潤茵 本刊記者

天氣不似預期,但要走總要飛!隨着英國酌情安排「特許入境許可」(Leave Outside the Rules,簡稱LOTR)限期進入倒數,7月份香港機場充斥離愁別緒,為「大遷移」拉起序幕。

預料另一震撼畫面,將會是9月份的「吉位」班房,「教育局局長楊潤雄經常強調,開學先知『退學潮』,實際這只是『拖字訣』。」浸會大學商學院榮休教授、公開大學客座教授趙其琨向本刊透露,單單上兩年,已近40間私立幼稚園關閉,原因是受疫情影響,境外學生無法回校,另外是移民潮。

這位人力資源管理學者,之所以熟悉行情,皆因他同為幼稚園校監,該校正位於何文田此一傳統中產地區,他推論:「盛傳每級走20%學生,他們來自什麼家庭?父母什麼年紀?」答案當然是中年中產人士。移民潮從數字中可反映——今年2月,統計處最新公布中,居民「淨移出」(即移入少於移出)亦創新高達39800〔圖一〕。拆解背後數字,原來持單程證「移入」人數,已經連續5年下跌,疫情封關下,去年破紀錄低至1萬,相反「移出」人數則是新高49900。

提早6年人口負增長

最新數據另一警號,還有就是香港人口首現負增長,學者葉兆輝指出,這比預期提早6年發生,近期的移民潮亦推波助瀾。

人口結構牽一髮動全身。原本香港勞動力市場,已經長期存在短缺。趙其琨解釋,僱員分為「工人」(worker)及「人才」(talent)兩類,「2019年前,在自由行帶動下,非技術工人就非常缺乏,尤其是旅遊、零售及飲食業等」。

「人才」則一直青黃不接,包括會計及財務領域。原因是「早在2008年,市場競爭已相當激烈,北京奧運後,中國經濟起飛,搶走許多香港中層,他們身價水漲船高,所以中小企長年找不夠30至50歲的部門主管。」

趙其琨表示:「2020年全球封關,香港整體人口還淨輸出3萬9,當中就一定不是外國留學生,也不是到外地公幹。」其次,則是香港已非外派僱員優先考慮的移居地,在「宜居城市」排名跑輸新加坡、東京、北京及上海等,這意味着「expat(外籍專才)未必再來!」

目前,官方都無法掌握具體數字,不過綜合專家分析,今次移民潮規模不容小覷——粗略統計,今年首5個月俗稱「良民證」的申請數量,即「無犯罪紀錄證明書」,已經接近1.6萬宗。

什麼人會選擇離開呢?從物業數據顯示,這次移民潮中,最主要是「出售800萬至1200萬物業,3000萬至4000萬則企得很硬!」香港專業及資深行政人員協會會長黃偉雄,老本行是地產代理,進一步指,移民主要是中產人士,而非高資產人士。

作為前線管理層,他指出若公司規模達五六千人,「基本上都會觀察到,今次走的都是具技術、經理級的。」他透露,身邊便不乏同事移民,並補充從「永久離港」申索強積金數目所見,2019年上下半年,差別已是升21.9%,等於是「10個同事同枱食飯,已經有2個舉手移民」,反映情況之普遍。

與此同時,香港退休計劃協會行政委員會主席何淑明就觀察到,近期提取強積金的理由中,「提早退休」及「永久離開香港」都是上升;儘管如此,強積金實際遠未足以用來移民,「最重要還是有層樓,在沙士時,二三百萬購入,現在已可套現千萬」,明愛專上學院社會科學院教授黃於唱補充:「這筆錢足以在外地購買兩層。」

穩定力量變躁動階層

如此一來,大概便可以勾勒出,「最有本錢」移民的香港人,其實就是年齡介乎30至45歲的中產人士,他們不經不覺,已默默出走——記者接通一個越洋電話,八十後移民港人Cat透露,近來生活除湊仔外,就是幫初來乍到的朋友睇樓,「我原本都是女強人,在英國則變成師奶!」

話說Cat移民快一年,一家三口就是典型香港中產,兩夫妻均是中層管理人士——丈夫在公營機構工作逾十年,從事系統分析,薪高糧準;她自己則從事貿易,離港前為市場部經理,二人育有一子。

「其實早在2018年,我們已經萌生移民念頭,最初是想去澳洲,還專誠到墨爾本考察,原本打算透過技術移民,因為先生從事IT,只是沒有回音。」輾轉落戶英國,實在要歸功Cat的父母,皆因他們回歸前,已經申請居英權,「現在終於大派用場!」

在異鄉展開「第二人生」,Cat夫婦並不孤單。單單居英港人中,就不乏各行各業的中層,還有學歷高至博士級的專才。這班人原本都是香港的中流砥柱,具一定教育水平,擁有專業知識,理論上能發揮中產穩定社會的作用;

現在,紛紛選擇離鄉別井!一來是他們仍然後生,30至45歲正值黃金期,即使移民仍大有機會,隨時搏殺出事業上「第二春」;二來是為給下一代多一個選擇。

以Cat為例,她便很強調「為兒子教育」,分享了昔日在香港的苦況:「讀幼稚園已要孟母三遷,從大埔搬到九龍;到升小一,為報直資學校,填表填到嘔,還要整履歷表,最後都考不到,所以很沮喪!」

她相信香港家長會身同感受,中產淪為「夾心」階層,助長移民念頭,政治變動則是催化劑,Cat便坦言2019年後,自己「加快步伐、毫無留戀」——從二手住宅交易趨勢,其實已經可以窺探出,政經環境的轉變,如何觸發中產「用腳」表態〔圖二〕。

另一邊廂,黃偉雄分析,一來港人持外國護照,實際不在少數;二來,就是中產人士普遍「不喜歡亂象」,所以他亦不諱言,過去兩年的移民,有兩個時間很明顯:

首先是2019年6月後,無論是什麼政治取向,不乏被社會事件「嚇走」的人;到2020年底到2021年初,則是因香港頒布《國安法》,有人出於政治取態移民。

當然,另一誘因是熱門移民國家提供便利,繼英國擴大BNO權利、加拿大推「救生艇計劃」後,趙其琨估計,其他國家的措施將接踵而來。再說,單單英國政府,已經預計5年內有32萬港人入境,對香港有何影響?最壞的情況,就是抽空「四大支柱」。

英國的32萬人已經有數得計。目前,香港總勞動人口約為380萬,當中「四大支柱」行業,佔比接近半數,即約190萬;再細分就業比例,根據2018年統計,則是金融約6.8%、貿流約18.6%、旅遊約6.6%及專業服務14.2%。

淘空40萬專業人士

趙其琨分析,真正有能力移民,往往就是「高級技術」組別,他們包括經理、專業人士和技術人員,主要集中在金融及專業服務,所以比例約20%,即約40萬,「數字跟英國估算已經吻合,還未計其他行業,所以未來3至5年,專業人士真是有可能淘空!」

有「輪王」稱號的資深金融人翁世權,剛剛就在溫哥華落地生根。他告訴記者,人到中年想跳出舒適圈外,看見經濟環境轉變,自問作為土生土長香港人,亦未必很有優勢,所以索性提早轉場。

「香港金融業待遇不差,即使留多3至4年,我仍能一切如常,只是突破不大;趨勢都是跟國內更緊密,有別於20年前華洋雜處。」他親身經歷,昔日在香港開會,未能操流利普通話,會獲體諒及尊重,近年開始見到「難看面色」。

「未來話事權誰屬,大家心中有數,行業自然要適應一套新思維、價值觀及處事方式。」惟翁世權強調,轉變是必然,沒有好壞之分,香港人勝在適應力強。

另一邊廂,跨國企業的接班計劃(succession plan)也被打亂。趙其琨解釋,原因是移民潮存在未知數,起碼要觀察3至5年,人數才能確定,所以只能按兵不動。

正常而言,大企業都有策略部署接班,例如在關鍵崗位上,鎖定高潛能人才(high-potential staff)作持續追蹤及栽培。惟在特殊的時空下,趙其琨指出香港正正是「走了批high-potential staff!第二及第三梯隊已經消失。」

他估計斷層會持續,原因是年輕人移民意慾,也愈來愈強烈。從中大最新民調所見,15至30歲受訪者中,就有57.5%希望移民,較2018年增逾一成〔表三〕。「雖然他們現在未必有能力,未來有機會付諸實行」。

栽培人才需要時間,經驗也要累積,並非一蹴而就,最終香港只能勉強留下第一梯隊,「不過今時今日,高管要面對下屬隨時洗版外,還有政府不斷施壓,所以若然儲夠積蓄,也會寧願提早退下火線。」趙其琨反指:「你估現在MTR、醫管局好做嗎?」

科技人外流礙轉型

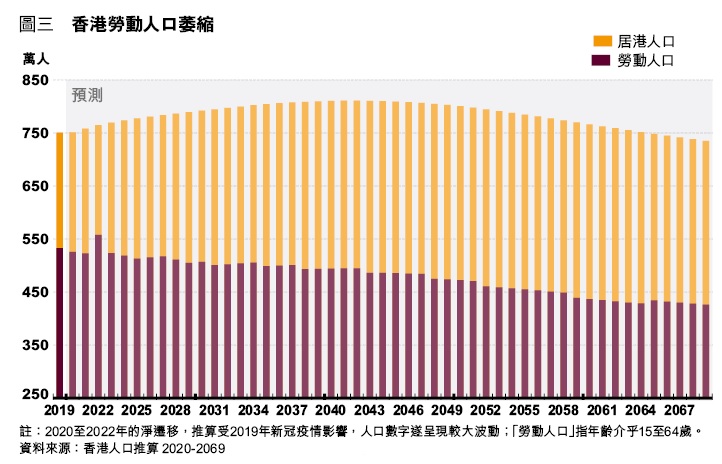

凡事總有兩面。社會也有樂觀意見認為,移民潮是「喜多於憂」,珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻,日前便撰文指出,當這批中產家庭一走,將會騰出多少學位,變相加快社會流動。其實,解決勞動人口不足〔圖三〕,方法萬變不離其宗,要數最快、最直接當然就是輸入人才。

從專業及資深管理行政人員角度,黃偉雄表示「換血」是無可厚非,關鍵在於新移民的質素,「10年前,持單程證來港,辦證後通常會順道,查詢公屋及綜援;近十年八載,他們填報的地址,已經是『半山干德道』」。

他援引這個例子,無非是想說明「無論從技術知識,還是資產總值,內地來港人士都高過移民香港中產,怎會填補不了呢?中國人口及資金流,實在是太大,現在只視乎國家政策。」

同樣地,趙其琨估計,未來香港的經濟地位,也會轉向區域化;生意更多與中國往來,要求人才具備相關背景,實際也自然不過;另一邊廂,香港吸納人才,也要考慮國家需要,要弄清楚自身定位。具體而言,就是產業轉型。實際上,四大支柱的經濟貢獻,在近十年已經持續下跌;相反,國家有意規劃香港發展高科技,早在三年前,國家主席習近平已經親自欽點。

香港要挽留科技人才嗎?今次移民潮不無諷刺,莫過於出走技術人員中,IT從業員身影最多,Cat的丈夫是其中一位,他初到貴境二話不說,就寄出50封求職信,最終獲聘於當地一間初創,負責網絡安全,起初稅後薪酬是香港減半。

不過短短3個月,近期他已成功跳槽,待遇更優厚,薪酬直追離港前水平——作為中層科技人才,Cat丈夫並非特例,許多同行出走後,也發現一片海闊天空,「IT行業轉變很快,外國能接觸許多新興行業,留在香港反為落後於潮流。」即使拋開傳統四大支柱,科技人才流失,更不利香港未來經濟轉型,與內地合作創科產業。

——節錄自8月號《信報財經月刊》